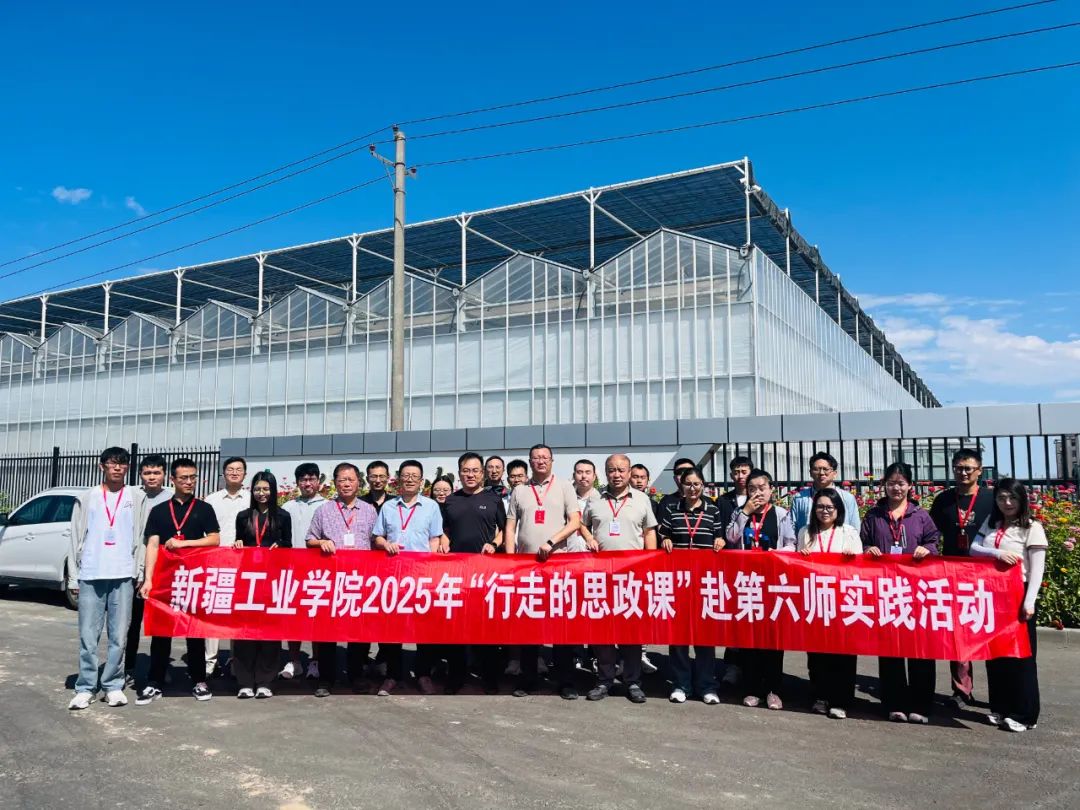

近日,新疆工业学院“行走的思政课”第四实践团在第六师五家渠市完成红色实践活动。从屯垦记忆的历史回响到现代农业的科技浪潮,从知青岁月的青春叙事到产业融合的创新实践,教师们在触摸发展脉络中体悟兵团精神,在见证时代变迁中凝聚育人力量。

初心印记:在红色展馆中读懂奋斗密码

在第六师共青团农场红色记忆博物馆,1500余件珍贵藏品,无声铺展着党领导兵团发展的壮阔画卷。教师们驻足凝视那些记录着民族复兴征程的史料,深切感受着百年大党为人民谋幸福、为民族谋复兴的磅礴力量。

兵团农业机械化主题展览馆内,时光的齿轮在农机设备中转动。从人工播种的艰辛到无人收割的高效,背后是一代代农机人“把论文写在大地上”的坚守。教师们在新旧对比中,读懂了兵团精神如何在农业现代化进程中落地生根。

青春答卷:从创业故事到知青岁月

“一杯胡萝卜汁里,藏着乡村振兴的密码。”五家渠市“萝卜姐”生态馆里,纯鲜的果蔬汁与各地农优产品相映成趣。创始人从田间到云端的创业故事,“线上+线下”的销售模式创新,让教师们看到乡村产业活力背后的智慧与坚韧。

一〇三团兵团知青纪念馆里,习近平总书记寄语:“广阔天地,终身难忘”八个大字触动人心。锈迹斑斑的镰刀、补丁摞补丁的被褥,将时光拉回激情燃烧的岁月。“王勇、李娟、张建国...”王超老师在笔记本上郑重写下数十位知青的名字,这些年轻的身影,用青春诠释了“奉献”二字的重量。韩立达教授以自己的知青岁月为青年教师讲述一代人的奋斗与担当。实物展陈与奋斗故事交织,让“青春与时代同频”的感悟直抵人心。

循环密码:科技赋能下的产研融合

新疆信发生态农业园的智能玻璃大棚里,工业与农业的“循环对话”令人惊叹。教师们细致探究着“余热反哺”的技术路径,在智能温控系统与无土栽培技术中,感受现代农业科技的魅力。

一〇二团团史馆内,教师们看着垦荒工具上的磨损痕迹,对“艰苦创业”的理解愈发具体。而梧桐镇三连的蟠枣采摘园里,农旅融合的致富新路,更让大家看到兵团精神在新时代的创新表达。

蝶变轨迹:从“荒草湖”到产业新篇

芳草湖农场屯垦记忆馆的犁铧与手摇电话机,静静诉说着从“荒草湖”到“芳草湖”的蜕变。1500余件藏品串联起的,是兵团人向沙荒要良田的壮举。相邻的三十三连,百米文化墙绘出乡村新貌,菌草种植与蔬菜大棚勾勒出多元产业图谱,让“艰苦创业”有了更鲜活的注脚。

晚间集体研讨会上,教师们纷纷感叹:“经过几天的深入走访学习,对新疆、对兵团、对兵团精神有了全新认识。”

使命传承:在科技与戍边中续写华章

新疆天鹅现代农业机械装备有限公司的自动化装配线,展现着50余项专利技术支撑的“兵团智造”;第六师五家渠市民兵训练基地里,不同时期的兵器装备与英雄事迹,诠释着“维稳戍边”的永恒使命。

这不仅是一次历史回望,更是一场精神接力。五天的行走中,教师们既触摸了垦荒岁月的温度,也见证了产业振兴的速度。大家纷纷表示,将把这份感动与思考融入教案,在课堂上播撒兵团精神的种子,培养更多扎根边疆、服务人民的时代新人,让红色基因在新时代的奋斗中持续传承。

(文/图:吴江伟 葛玲玲)