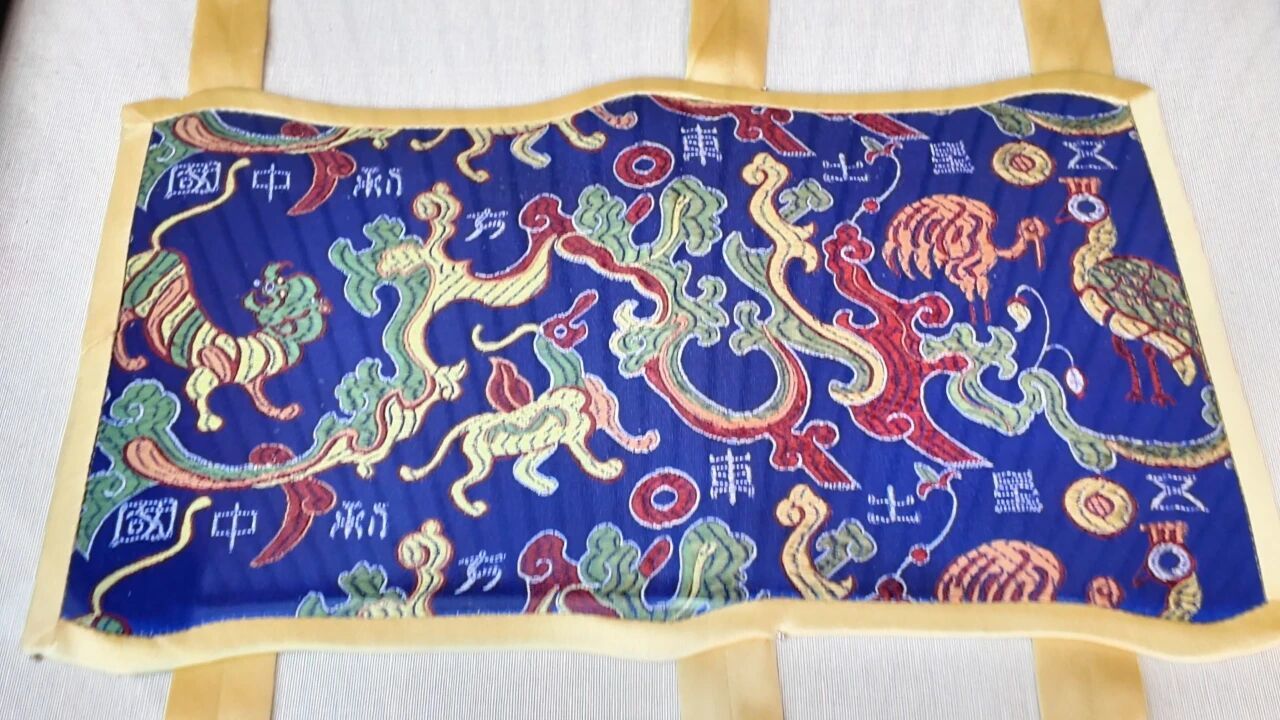

“这件以红、黄、蓝、白、绿五色丝线织成的汉锦,不仅是汉代丝织技艺的巅峰,更织就了丝绸之路上文明交融的辉煌画卷。”新疆文博院副院长、新疆博物馆馆长于志勇从天文、历史、符号学等角度,细致解读文物“五星出东方利中国”锦护臂上的星纹、云气纹与祥禽瑞兽,带领师生沉浸式感受千年文物的魅力。

近日,“五星出东方利中国”锦护臂出土三十周年学术交流会在新疆工业学院召开。来自中国社会科学院、国家博物馆、新疆文博院等机构的四位专家先后登台,以实物解读、现场图片、深度阐释为笔,为师生勾勒出中华文明多元一体的鲜活脉络,让这场跨越千年的文明对话在校园内迸发出热烈火花。

一件锦,一条路,一个共同体。今年是“五星出东方利中国”锦护臂出土三十周年。三十年前,它从和田尼雅遗址破土而出;三十年后,专家们仍在不断解读它的文化密码!锦护臂的上方和下方分别有小篆织出的“五星出东方利中国”字样,是丝路文明交流互鉴与中华文明多元一体格局的重要实证,更是坚定文化自信的精神符号。从千年文物与专家解读中,师生们深刻感受到中华文明的厚重底蕴与文化自信。

“站在尼雅遗址的沙土上,才真正明白‘方寸之锦藏千年史’,这件仅巴掌大的汉代织锦,能被誉为‘二十世纪中国考古学最伟大的发现之一’,正是因为它像一把钥匙,打开了我们理解中华文明多元一体的大门。”我校马克思主义学院教师张伟跟随“五星出东方利中国”锦护臂的发现者实地探访了尼雅遗址。“我要把这次尼雅遗址之行的震撼与思考,深度融入马克思主义理论教育教学与学术研究的每一个环节,让真切的体悟转化为生动的教学素材,让学生从经纬交织中读懂‘中华文明是各民族共同缔造、多元一体发展’的历史事实,让抽象的理论变得可感、可触。”

“以前在历史课本里看到‘五星出东方利中国’,只觉得是一件遥远的文物,今天听了专家讲解才知道,锦护臂上的每一组纹样、每一个字,都是中原与西域文明对话的证据!”自然资源科技学院学生伊丽姆努尔·依迪热斯巴克拿着笔记本,上面密密麻麻记着专家解读的星纹寓意、丝织技术传播路径,“我家就在和田,这让我更加深刻理解,中华民族共同体不是一句口号,既是刻在文物里、藏在历史中的事实,更是各民族交往交流交融的生动实践。”

听完专家讲解,经济与管理学院学生孙锦钰难掩激动:“以前总觉得‘文明交融’是个很宏大的词,今天才明白,它就体现在古人织进锦缎的纹样里,作为新时代的大学生,我们不仅要了解这些历史,更要把这种‘交融共生’的理念传承下去,用实际行动维护中华民族共同体。”

交流会现场,和田地区还向新疆工业学院赠送了蜀锦“五星出东方利中国”复刻件和纪念书籍,为学校铸牢中华民族共同体意识教育增添鲜活教材。

作为扎根南疆的高等学府,新疆工业学院正以铸牢中华民族共同体意识为主线,全力构建思政育人体系和文化育人体系:守文明根脉之正,创协同共建之新,将锦护臂承载的历史记忆转化为对中华民族共同体的深度认同;守文化本真之正,创浸润育人之新,把锦护臂相关文化内容系统融入育人全过程,以文化人、以史育人;守精神血脉之正,创育人体系之新,通过多层次实践促进各民族交往交流交融,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识,全力打造文化润疆在南疆的重要阵地。

(文:李静 图:贾延)